東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。

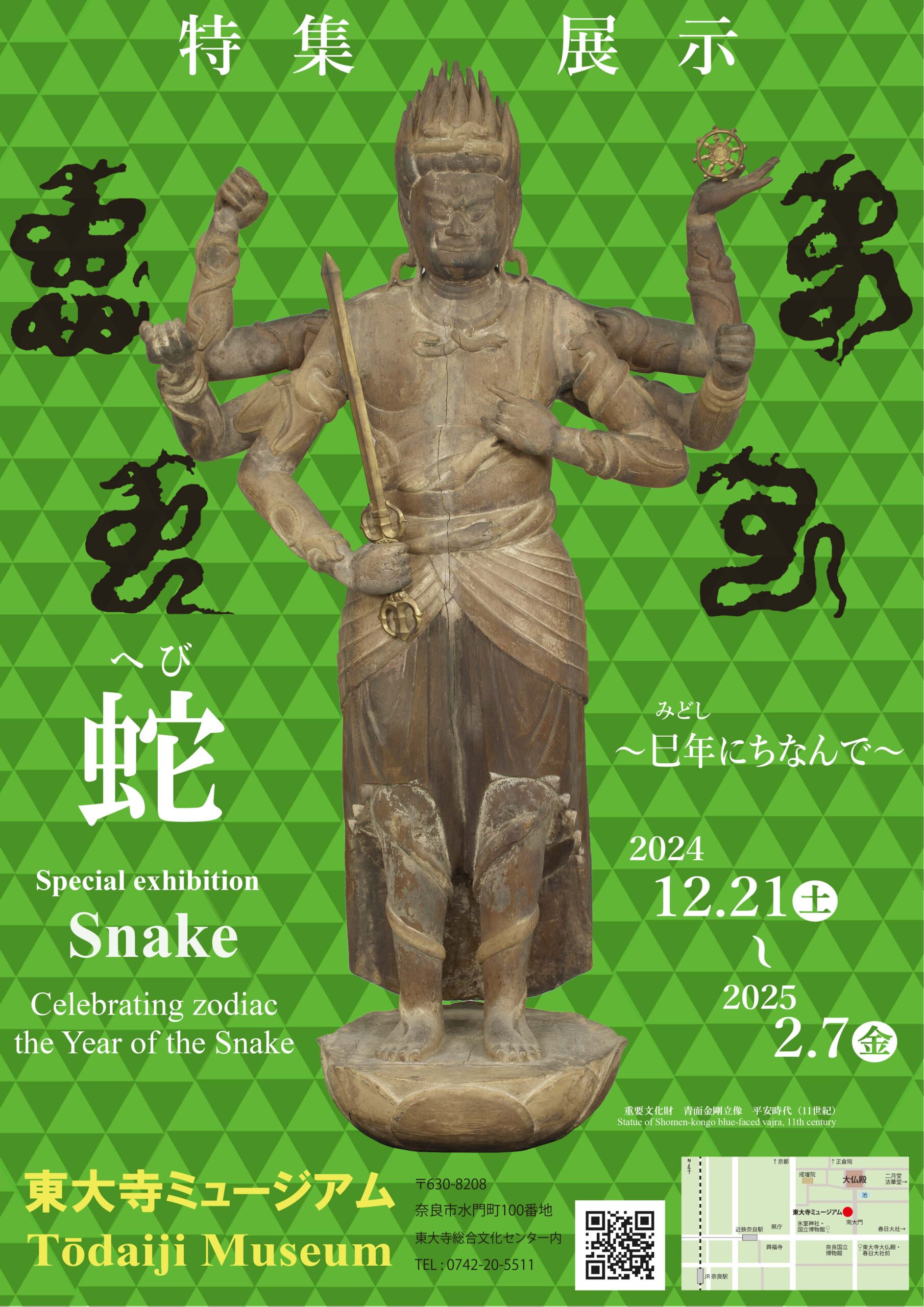

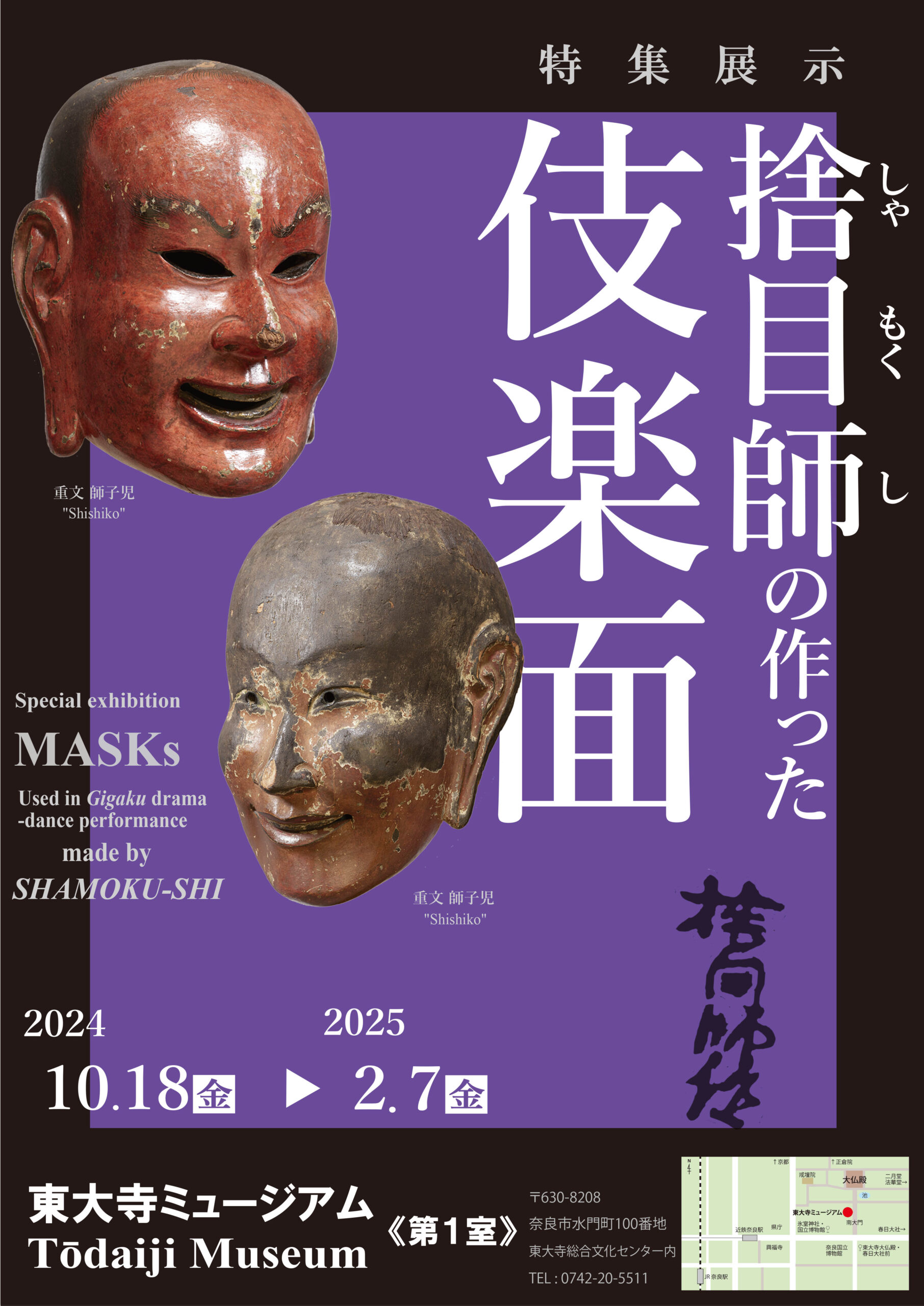

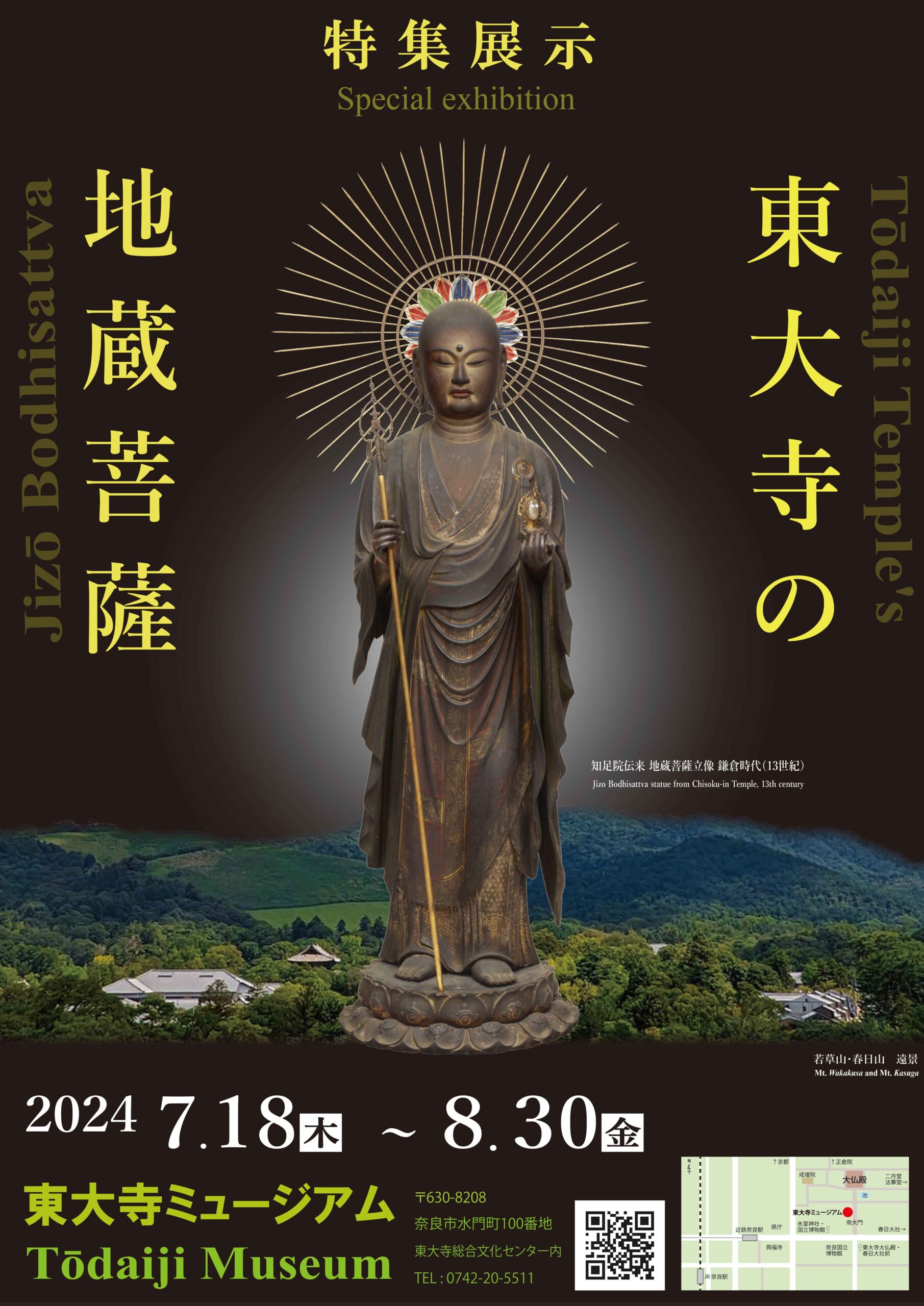

常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像や大仏開眼供養に用いられた伎楽面など、多くの寺宝をご覧いただけます。特別公開・特集展示については下記でご案内しています。

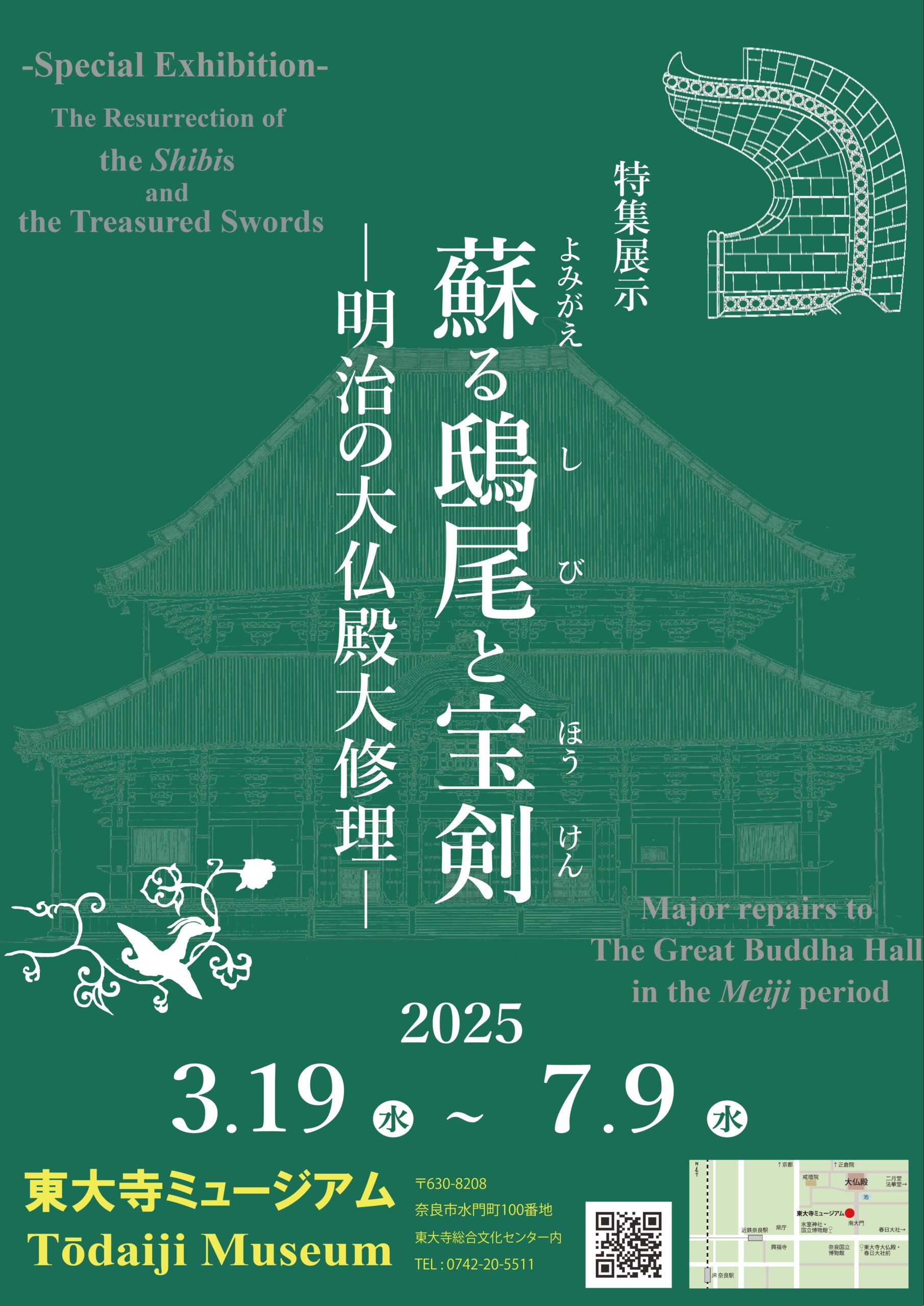

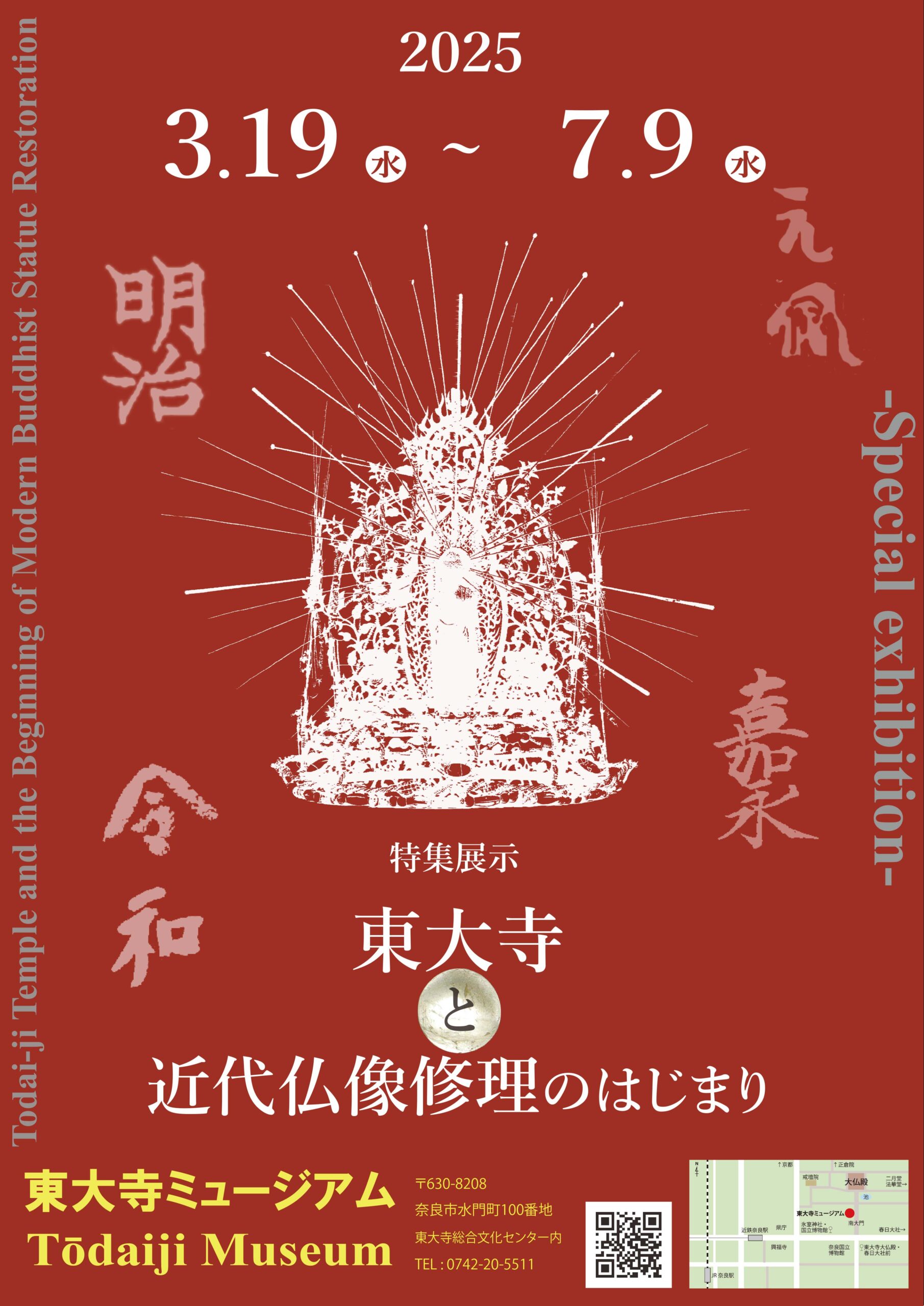

令和7年3月19日(水)~7月9日(水)の展示品目録はこちら。

※現在、伎楽面は展示されておりません。

また金銅八角燈籠羽目板および金堂鎮壇具の一部は奈良国立博物館にて開催される特別展「超国宝ー祈りのかがやき―」に出陳予定のため、東大寺ミュージアムでは御覧いただけません。